Archivos para 30 marzo 2012

Dignidad obrera

Publicado por elcuadernodelgeografo en MIRADAS (DE UN GEÓGRAFO MILITANTE) el marzo 30, 2012

Hace unos días paseaba por San Juan de la Arena disfrutando de una hermosa mañana primaveral, entretenido en coser con puntadas gruesas los pensamientos, cuando mi cámara, que es una suerte de extensión artificial de mis ojos, se detuvo ante unas ruinosas viviendas proletarias de finales del ochocientos. Quizás fuese por aquello del “cordial desaliño” de los barrios obreros del que hablaba el poeta en su Viajero en Gijón o simplemente por el incendiario color amarillo que lucía una de las fachadas, el caso es que hice un alto en el pespunte de mis ensoñaciones y me entretuve largo rato ante ellas. Durante ese tiempo pensé en quieres habrían sido las personas que hicieron de estos modestos alojamientos su hogar: quizás curtidos marineros que aprovechaban el prado situado en la parte delantera de la propiedad para tender sus redes a secar a la solana; quizás modestos labradores, que con esfuerzo y tesón, trataron de sacar un mínimo beneficio de los esteros y marjales que rodeaban la población, o quizás trabajadores asalariados de la fábrica de conservas Lis, que tanta fama dio a esta villa capitana de la bicéfala desembocadura del río Nalón. El aspecto exterior de los inmuebles no facilitaba demasiadas pistas al respecto fuera de un cierto aire ruralizante característico de las viviendas modestas levantadas en las villas semiurbanas.

Al contemplar su mal estado y la amenaza evidente de su desaparición para dejar paso a otras viviendas económicamente más rentables, recordé aquello que había oído a un maestro arquitecto en una conferencia: “toda ruina es un acto de desamor”. Mi cámara, mis ojos, habían reparado en un escandaloso fraude sentimental. Un engaño, mitigado en parte, al comprobar como la belleza, aunque de manera sutil, siempre termina por abrirse paso entre las ruinas, como las hermosas calas que dignificaban la triste miseria del excusado adosado al exterior de la vivienda. Quizás aquella imagen del excusado y las calas no fuese otra cosa que una metáfora visual de la dignidad obrera.

El valor del superviviente

Publicado por elcuadernodelgeografo en DE GIJÓN Y LOS GIJONESES. DE ASTURIAS ... el marzo 23, 2012

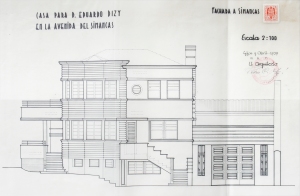

Descubrí su existencia en una de las muchas correrías infantiles por los terrenos a medio urbanizar del barrio de El Coto de San Nicolás, a la manera en que los niños descubren las cosas: mitad por azar, mitad llevado por el gozo infantil de la aventura. En aquellos años, las soleadas y ventiladas laderas de El Coto, eran una suerte de isla misteriosa en la que todo era posible, un sueño de ciudad jardín que nunca llegó a materializarse del todo. En sus calles, dibujadas a cordel con la precisión y regularidad con la que los cartógrafos trazan sus mapas y planos, cohabitaban sin demasiadas estridencias, hotelitos particulares con jardín, modestas viviendas obreras y otras arquitecturas más rotundas y no menos siniestras como la cárcel municipal y el cuartel de Alfonso XII. La casa misteriosa, como la motejó mi efervescente imaginación infantil, ocupaba un emplazamiento privilegiado en la parte baja de la colina de San Nicolás, frontera a la avenida de Simancas, hoy de Pablo Iglesias. Protegida tras una cortina de frondoso plátanos de sombra, su aspecto insular le confería una extraña belleza, como de casa encantada. El gris perpetuo de sus fachadas, el murete que la separaba de la calle y que ocultaba un presunto jardín prohibido, y sobre todo, su desarraigo respecto del resto de los edificios del contorno, la vestían, en mi imaginación, con un halo de misterio que no hacía sino aumentar mi fascinación por aquella casa.

Andando el tiempo supe que, en realidad, el misterio de esta vivienda unifamiliar radicaba en su trazado, en su concepción arquitectónica, en el modo en el que el edificio mantenía un hermoso diálogo con su propia tectónica, una suerte de juego azaroso entre las fuerzas horizontales y las verticales, entre la potencia de lo telúrico y la levedad de lo aéreo. La desnudez de las formas, la ausencia de decoración escultórica en las fachadas, el ritmo en la composición conseguido a base de maclar los cuerpos, los grandes ventanales corridos, el empleo de barandillas de tubo, eran indicadores de un modo de concebir la arquitectura desde postulados modernos. Bajo este paraguas estético, el del racionalismo o funcionalismo, el reconocido arquitecto Pedro Cabello Maíz, dio forma en 1939 al encargo de Eduardo Dizy para construir la vivienda familiar.

Hoy, esta vivienda unifamiliar es un superviviente de una época de esplendor de la arquitectura moderna de la que quedan pocos ejemplos en Gijón, restos de un naufragio que quiso hacer de los edificios algo más que alojamientos dignos e igualitarios. Reconforta comprobar que el alimento de los sueños infantiles sigue vivo y que el Catálogo Urbanístico de la ciudad, encargado de velar por la protección del patrimonio edilicio de todos los gijoneses, lo ha tenido en cuenta a la hora de tender sus redes de protección. Hoy más que nunca, el sueño racionalista y funcional que Pedro Cabello hizo realidad para Eduardo Dizy, es una isla, un superviviente que alienta la esperanza del náufrago de un día rescatado.

Recordando la Historia: el viejo Hospital de la Caridad de Gijón

Publicado por elcuadernodelgeografo en DE GIJÓN Y LOS GIJONESES. DE ASTURIAS ..., LECTURAS el marzo 16, 2012

En Gijón, hay espacios que se llenan con edificios por aquello del horror al vacío, y hay espacios que, en su fría desnudez, guardan la ausencia de un inquilino anterior. Este es el caso de El Náutico, solar privilegiado dónde los haya en su condición de palco preferente en el teatro de la bahía gijonesa. A comienzos del siglo XIX sobre este espacio, en la denominada calle Nueva del Arenal, levantó su residencia el industrial Juan Nepomuceno Cabrales (parece que en su partida de nacimiento pone Cabranes), un enorme caserón de trazas isabelinas (al que posteriormente se adosaron otras edificaciones con destino a vivienda) con una amplia huerta-jardín, que junto con otras propiedades, donó al Hospital de la Caridad al finalizar sus días en 1836.

En este punto, la privilegiada heredad del “padre de los pobres” pasó a formar parte de la historia de una de las instituciones más venerables de Gijón, el Hospital de la Caridad, hoy conocido como Hospital de Jove, en atención a la última de las varias ubicaciones que este centro asistencial tuvo desde su creación en 1804. Los orígenes y los avatares principales del viejo Hospital de la Caridad son conocidos gracias a la obra del historiador Estanislao Rendueles Llanos, que, en su condición de secretario de la institución, redactó una memoria acerca de su historia que fue impresa en Gijón en la litografía de los señores Crespo y Cruz, en 1865.

Comienza la narración con la fundación del Hospital, cuando el cura párroco de San Pedro, Nicolás Ramón de Sama, se propuso solicitar la caridad pública para hacer frente a las enfermedades que hacían estragos en la villa entre las gentes más humildes. La favorable acogida y de los recursos que logró reunir, animaron al párroco a formar una Junta o hermandad de Caridad, que se constituyó como una asociación de beneficencia domiciliaria y de socorros a los pobres. A partir de este punto se describen los sucesos que marcaron el devenir de la institución, y que, en buena medida, estuvieron ligados a la propia historia de la ciudad. La adquisición en 1807 de una casa donde recoger y atender a los enfermos, sita en la calle de Los Moros; el suspenso de la Hermandad por los sucesos de 1808; el restablecimiento de la misma en 1817 y su instalación en el hospital municipal de La Merced por la ruina del establecimiento propio, etc.

A partir del año 1837, coincidiendo con el legado de Juan Nepomuceno Cabrales (en gratitud el Hospital ofreció una misa por su eterno descanso todos los días de precepto), principia el relato de lo que el autor denomina la segunda parte de la Memoria, que se cierra en el año 1863, dando cuenta de la situación de la institución. En este periodo destaca la instalación del Hospital en el caserón donado por el señor Cabrales, la construcción de la capilla de Ntra. Sra. de la Consolación para dar “pasto espiritual” a los enfermos (en ella domicilió su residencia el gremio de zapateros), o los efectos de las leyes desamortizadoras que obligaron a enajenar los bienes del Hospital. En general, la publicación rebosa de datos y curiosidades relevantes para los interesados en la historia del Gijón decimonónico.

La vida del Hospital de la Caridad continuó en su asiento frente al mar hasta la campaña de derribos promovidos por la Gestora Municipal del Frente Popular (octubre de 1936 y comienzos de 1937), que se llevó por delante toda la manzana que ocupaba el Hospital, (incluida una escuela municipal y las dependencias del antiguo cuartel de la calle Jovellanos). Como es sabido, tras unos años en el convento de Las Adoratrices en el Bibio, el centro asistencial se trasladó a la finca Moriyón en Jove, donde se levantó un complejo sanitario de nueva planta. Por su parte, el solar del muro que había sido adquirido por el municipio, estuvo en barbecho hasta que a mediados de los cuarenta se procedió a su ordenación, proyectando una zona ajardinada que incluía un establecimiento hostelero pensado para atender las necesidades de los usuarios de San Lorenzo, y que terminaría por bautizar el lugar: El Náutico.

Guardianes de la aurora

Publicado por elcuadernodelgeografo en DE GIJÓN Y LOS GIJONESES. DE ASTURIAS ... el marzo 9, 2012

Es bien sabido que los hórreos asturianos son un particular tipo de arquitectura popular concebida con una función específica: en principio, el secado y almacenaje del maíz, aunque también es utilizado para conservar otros productos agropecuarios producidos en las caserías, en las que se integran como un elemento destacado. Los cambios productivos que han afectado al mundo rural asturiano en las últimas décadas han recortado sus funciones primigenias, convirtiendo estos graneros izados del suelo sobre pilares o pegoyos, en un cementerio de recuerdos, en un extraordinario patio de recreo infantil donde todo es posible bajo la luz dorada que se cuela por las rendijas de las colondras. Hoy, encerrados entre viejas paredes de castaño, los trémulos fantasmas familiares juegan con los jamones y chorizos que ya no cuelgan de los gabitos.

Los expertos Joaco López y Armando Graña, señalan que los ejemplares más antiguos del modelo asturiano que se conocen datan del siglo XIV, y que su aparición fue repentina, fruto de un invento, de una maquinación para diseñar un granero de madera desmontable, y por tanto, movible, en el que todas sus piezas se ensamblan con tornos o puntas de madera, sin precisar clavos de hierro. Una arquitectura perfecta, de planta cuadra y con cubierta a cuatro aguas, en el que las fuerzas se equilibran como calculadas por el más docto de los matemáticos. Su aceptación popular y rápida expansión por todo el territorio asturiano son un claro indicador de la bondad de un diseño, atribuible a unos maestros carpinteros muy diestros.

Pero el hórreo es algo más que un granero campesino de diseño eficiente, es en un elemento esencial del paisaje cultural de Asturias, y por tanto, merecedor de protección y salvaguarda. Cuando encontramos un hórreo maltratado, malherido por la desidia o por la inquina de la ignorancia, el sentimiento que produce es similar al de un acto de desamor. Los que alguna vez hemos dormido en su crepitante vientre, frescos en la cálida noche estival, sabemos de su verdadero significado. Un significado que trasciende del valor arquitectónico, económico, histórico o cultural, para adentrase en el terreno de los sentimientos, de los sueños de la infancia puestos al sol en el corredor. Los hórreos son la cárcel del viento que cantó el poeta, guardianes de la aurora, títanes de noble madera que, izados sobre sus firmes pies, desafian al viento y a la lluvia. En verdad, los hórreos son el fecundo venero del que manan todas las historias de la Asturias rural.

Inventario de ausencias

Publicado por elcuadernodelgeografo en DE GIJÓN Y LOS GIJONESES. DE ASTURIAS ... el marzo 2, 2012

Para quienes tenemos ya cierta edad, comienza a ser una necesidad recurrente volver la vista atrás y hacer recuento de ausencias. Hacemos recuentos sentimentales, de seres queridos que ya no están, aunque sus palabras sigan acompañándonos cuan largo sea nuestro caminar. Hacemos recuento de ideas y de pensamientos, que un día fueron nuestros, y que hoy forman parte de alguien que ya no somos. Hacemos recuento de objetos y de materiales que un día estuvieron presentes en nuestro pequeño mundo y que desgraciadamente, ya no están.

Cuando nos referimos al patrimonio, el catálogo de ausencias puede ser tan largo y exhaustivo como diligentes y aplicados seamos en el inventario. Aquella placa de calle de loza vidriada que anunciaba el nombre del ilustre titular de la vía en la que nos criamos, aquel número de portal, grabado en azul cobalto en un azulejo que lució en el pórtico de la casa desde mediados del siglo XIX; aquella muria de piedra en la que nos encaramábamos para alcanzar las manzanas prohibidas; aquel viejo hórreo que durante doscientos años se sintió dueño de la quintana, presumiendo de la solvencia de sus pétreas piernas; la popular ciudadela con su algarabía de usos comunitarios.

En este inventario personal de ausencias, ocupa un lugar destacado el viejo polvorín de Pumarín, no por su valor arquitectónico o militar, sino por ser un elemento extraño incrustado en el cuerpo de un barrio como una esquirla de metal en la pierna herida del soldado. El almacén de pólvora y su cuerpo de guardia fueron levantados en 1853, en unos predios rurales de la parroquia de Tremañes, que el ramo de Guerra había adquirido a los marqueses del mismo nombre en 1.157 reales de vellón, en lo que hoy serían terrenos del barrio de El Nuevo Gijón. El polvorín, de planta rectangular, estaba cercado por un muro protector distante del edificio 200 metros, y en el que se adosaban las dos garitas de vigilancia dispuestas en los extremos del mismo. Por evidentes motivos de seguridad, el conjunto se hallaba retirado de todo núcleo habitado, teniendo como acceso un camino de servicio que partía de la carretera de Gijón a Oviedo. La dotación militar que lo custodiaba estaba integrada por 4 soldados y un cabo.

En 1903, el Ejército trató de enajenar este modesto arsenal, proponiendo el traslado de la pólvora a las baterías emplazadas en la población (en el cerro de Santa Catalina) o a la fábrica de Trubia. La venta quedó frustrada, pues en 1923, por Real Orden, se dispuso de nuevo su enajenación, al considerarse que ya no cumplía con las necesidades del servicio. Propiedad del Ejército o de titularidad particular, el viejo y arruinado depósito de pólvora se mantuvo en pie hasta la década de los noventa, sirviendo de improvisado parque de recreo para la aventurera tropa infantil del barrio, y de refugio de enamorados que buscaban, en la soledad de las ruinas, el calor de los cuerpos. Del polvorín de Pumarín no ha quedado rastro; el nombre del camino que le daba acceso fue apeado de la cartografía oficial con la misma impiedad con la que el crecimiento superficial del barrio del Nuevo Gijón fagocitó sus restos materiales. El polvorín de Pumarín es hoy, tan sólo, material de inventario en la memoria de los más viejos y polvo en los papeles del archivo.